アミノ酸は自然界には500種類以上存在します。

しかし、人間の身体を構成するアミノ酸はわずか20種類です。

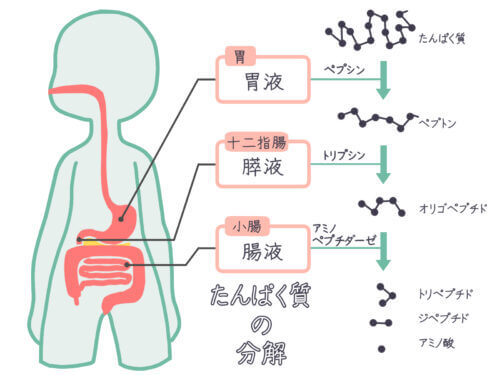

わずか20種類のアミノ酸が数十個以上つながったものがタンパク質で、その組み合わせは約10万種類あると言われています。

タンパク質の最小単位がアミノ酸であると言い換えることもできます。

アミノ酸とプロテインの違い

アミノ酸が2〜49個結合したものがペプチドで、50個以上結合したものがプロテイン(タンパク質)です。

アミノ酸とプロテインの長所と短所を比較すると以下の通りです。

・吸収が早い

・特定の摂りたいアミノ酸のみ摂取することができる

・プロテインより価格が高い

・吸収が遅い(アミノ酸に比べて)

・バランスよくアミノ酸を摂取できる

・アミノ酸より価格が安い

吸収の早さ

これは当然ながらアミノ酸の方が早く30分で吸収されます。

とはいえ、プロテインが遅いというわけではありません。

食べ物から摂るタンパク質より、プロテインドリンクから摂るタンパク質の方が脂質が取り除かれているため、分解と吸収は早いです。

また、カゼインプロテインやソイプロテインよりホエイプロテインの方が吸収は早いため、練習やレースの後に摂取するならホエイプロテインがおすすめです。

アミノ酸摂取バランス

特定のアミノ酸のみ摂取したい場合にはアミノ酸サプリが良いです。

しかし、練習やレースの後はバランスよく摂取する必要があり、その場合はプロテインの方が有効です。

日常生活で使う場合は基本的にはバランスよく摂れるプロテインの方がおすすめですが、不足する特定のアミノ酸のみ摂取したい場合にはアミノ酸のサプリを摂ると良いでしょう。

しかし、特定のアミノ酸のみ過剰摂取するとお腹を壊すこともあるので、たくさん摂れば良いというものでもありません。

価格

価格面ではプロテインの方が割安です。

20種類のアミノ酸はどれも生きていく上で必要なものですが、これらをアミノ酸サプリでのみ補おうとするとかなり高額になってしまいます。

そのため、特定のアミノ酸を摂りたい場合のみ、アミノ酸サプリを使うのがおすすめです。

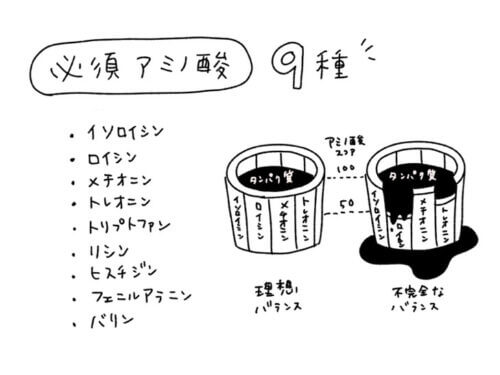

必須アミノ酸(EAA)

20種類のアミノ酸は9種類の必須アミノ酸と11種類の非必須アミノ酸に大別できます。

必須アミノ酸は体内で合成することができず、必ず摂取しなければなりません。

・バリン

・ロイシン

・イソロイシン

・フェニルアラニン

・スレオニン

・ヒスチジン

・トリプトファン

・リジン

・メチオニン

この中でバリン・ロイシン・イソロイシンの3種類はBCAA(Branched Chain Amino Acid :分岐鎖アミノ酸)と呼ばれ、スポーツをする際に最も重要な成分と言えます。

BCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)

バリン・ロイシン・イソロイシンの3つを総称してBCAA(分岐鎖アミノ酸)と呼びます。

BCAAはスポーツをする際に最も重要なアミノ酸で、特に運動前や運動中に摂取すると効果的です。

・エネルギー源として利用できる

・筋肉の分解を抑えられる

・筋肉疲労を軽減できる

BCAA以外の必須アミノ酸

BCAA以外の必須アミノ酸で覚えておきたいのがトリプトファンです。

トリプトファンはストレスを緩和し、幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」や眠りを促す「メラトニン」のもとになります。

つまり、日常生活では必要であるものの、運動前に摂るには適さないアミノ酸です。

必須アミノ酸はEAA(Essential Amino Acids)と略されることも多く、サプリメントなどによく「EAA」という表記があるのを目にします。

EAAを摂取する場合は、トリプトファンが含まれているか確認することと、含まれているのであれば運動後に摂取することをおすすめします。

非必須アミノ酸

非必須アミノ酸は全部で11種類ありますが、これらが重要ではないという意味ではありません。

必須アミノ酸が体内で合成できないのに対し、非必須アミノ酸は合成ができるという違いがあります。

人間を形成する上では必須のアミノ酸です。

非必須アミノ酸だけを摂取する必要性はあまりありませんが、プロテインを摂取することで非必須アミノ酸も摂ることができます。

・アスパラギン

・アスパラギン酸

・グルタミン

・グルタミン酸

・アラニン

・アルギニン

・グリシン

・システイン

・セリン

・チロシン

・プロリン

摂取するタイミング

アミノ酸をBCAAとEAAに分け、プロテインと比較して摂取するタイミングをまとめると以下の通りです。

| 運動前 | 運動中 | 運動後 | |

| BCAA | ◎ | ◎ | △ |

| EAA | ○ | ○ | ○ |

| プロテイン | △ | △ | ◎ |

運動前と運動中のパフォーマンスを上げる点ではBCAAの摂取が最もおすすめです。

吸収までに30分かかることを考え、運動1時間から30分前までに摂取しましょう。

EAAも「○」ですが、前述のようにトリプトファンが入ってないものの方がおすすめです。

プロテインは栄養バランス的には良いので、レースほどパフォーマンスを上げる必要のない練習の前に摂るならおすすめです。

一方で運動後に摂るならBCAAでは必要な栄養素が足りないため、プロテインがおすすめです。

ただ、プロテインよりEAAの方が吸収速度が早いため、EAAを先に摂った後にプロテインを併用して摂るなどの方法も有効です。

まとめ

アミノ酸(BCAAおよびEAA)とプロテイン、それぞれの長所と短所をまとめると以下の通りです。

・吸収が早い(30分ほど)

・スポーツをする際に最も重要なアミノ酸

・運動前と運動中に最もおすすめも運動後は成分が不足

・吸収が早い(30分ほど)

・体内で合成できない必須アミノ酸

・運動前・運動中・運動後どのタイミングでもOK

・アミノ酸より吸収に時間がかかる(食品のタンパク質よりは早い)

・あらゆる種類のアミノ酸

・運動後に最もおすすめ

BCAAを摂るのに最もおすすめなのは「シトリックアミノアルティメイトエボリューション」です。

これほどBCAAを多く含んだサプリメントは類を見ません。

より詳しくは「[BCAA摂取におすすめ]シトリックアミノ アルティメイトエボリューション」の記事を参照してください。

EAAを摂るのに最もおすすめなのは「ハルクファクター」のEAAです。

トリプトファンを除く8種類のEAAが配合されていますので、運動前・運動中でもBCAAと同様におすすめです。

プロテインを摂るのに最もおすすめなのは「オプティマム ニュートリション」の「ゴールドスタンダード」です。

たんぱく質含有率は78.9%と高い上に糖質と脂質は低く、世界売上No.1のホエイプロテインです。

なお、タンパク質については「タンパク質の摂取方法3つのポイントと良質なタンパク質とは?」で詳しく書いていますので、よろしければ参考にしてください。